「THE TUDORS〜背徳の王冠〜」というドラマシリーズがあるんですね。

2007年から2010年まで放送されたテレビドラマ・シリーズで、日本国内でもDVDなどで観ることができるようです。

ついでに書いておくと、NHKで放映されていた「クイーン・メアリー 愛と欲望の王宮」は2013年の制作、同じくNHKで放映されていた「ダウントン・アビー」は2010年に初回シリーズが制作されています。

「THE TUDORS〜背徳の王冠〜」は、ヘンリー8世の物語。

イギリス史のなかでも、ひときわ輝いている王様のひとりです。

そのヘンリー8世のドラマがあったなんて・・・。

残念ながら、わたしは観ておりません。

本当に残念です。

ローマ・カトリックから分離し、イングランド国教会の首長となる

ヘンリー8世の事績として有名なものに、ローマ・カトリック教会から、イングランド国教会を分離し、のちに修道院を解散し、自ら国教会のイングランド国教会首長となったことが挙げられます。ヘンリー8世は、ルターの宗教改革を批判する『七秘蹟の擁護』を著した功で、1521年10月に教皇レオ10世から「信仰の擁護者」(Defender of the Faith)の称号を授かるほどの熱心なカトリック信者です。

しかし、カトリックは離婚が許されていません。

そしてやっかいなことに、ヘンリー8世は、兄アーサーの死により、アーサーの妃であるキャサリン・オブ・アラゴンと結婚することになります。

兄の妻と結婚することは教会法上禁止されていましたが、イングランドとスペイン(カスティーリャ=アラゴン連合)との関係を保つため、ローマ教皇からの許可を得た後で、ヘンリーはキャサリンと婚約させられます。

アーサーの死の時点でヘンリーは10歳。

キャサリン・オブ・アラゴンは4歳年上の、しかも強大な国家の末娘。

政治によってヘンリー8世の結婚はスタートすることになります。

ヘンリー8世の悲劇(この王にはまったく似合いませんが)は、この結婚によって王子が生まれなかったことにあります。

|

| 身長180㎝ 体重100キロオーバー だったといわれる |

ヘンリー8世は、父ヘンリー7世にはじまったテューダー朝の2代目国王。

ヘンリー7世はフランスで育ちますが、1455年から30年間続いた、ランカスター家とヨーク家による王位争奪の内乱「ばら戦争」を、その血筋によって終結させた人物です。

このころのイングランド王は、フランス王家やフランス貴族との血縁関係も深かく、「ばら戦争」のまえにあった「百年戦争」では、ヴァロワ朝フランス王国と、プランタジネット朝およびランカスター朝イングランド王国が、フランス王国の王位継承をめぐって戦っていたくらいなのです。

この「百年戦争」によって、現在のフランスとイギリスの国境線を決定したとされていて、それ以前はイギリス王家がフランスに広大な領土を持っていたくらい、2国間の関係は深かったと言えます。

しかし「百年戦争」後のイングランド国内は、権謀術数が渦巻く宮廷を中心に混乱が続くことになり、それはランカスター朝とヨーク朝という王朝の権力争いに発展、これが「ばら戦争」と呼ばれる内乱になります。

そもそも「百年戦争」をはじめたエドワード3世の王子が、ランカスター家、ヨーク家と分家していきますが、このころの時代を一言で表現すると「王位のためなら嘘も殺人もなんでもあり」なんです。

イングランドは北のスコットランドとフランスに挟まれて、政治的には非常に不安定だったと言えます。

たとえば、テューダー朝の初代ヘンリー7世が、ボズワースの戦いで倒したヨーク朝のリチャード3世は、兄エドワード4世の息子、つまり甥のエドワード5世を廃して国王となりますが、歴史上の評価として、いまだに「簒奪者(さんだつしゃ)」と一部では言われています。

そして、まだ日の浅いテューダー朝には、王位継承に関する正統性に対する疑義があり、王位継承権を主張するかもしれない、ライバル貴族が多数存在していたのです。

そのため、ヘンリー8世は男子を生む王妃を求めて、キャサリン・オブ・アラゴンとの離婚(婚姻の無効)を求めますが、ローマ教皇・クレメンス7世と対立し、イングランド国教会を分離成立させて、イングランドにおける宗教改革を始めることになるのです。

ヘンリー8世の最初の結婚が政治だったように、イングランド国教会の分離成立も、国家安定の政治ためのだったわけです。

6度の結婚、2人の女王、1人の国王

ヘンリー8世は、6度の結婚を繰り返します。最初は、明らかに政略結婚であるキャサリン・オブ・アラゴン。

スペイン王国および神聖ローマ帝国の支配者カール5世の叔母という、当時、最高のセレブでした。

二人目は、キャサリン・オブ・アラゴンの侍女で、ヘンリー8世の愛人でもあったメアリー・ブーリンの妹・アン・ブーリン。

エリザベス1世の母として有名です。

このブーリン姉妹ですが、わずか4代前まで平民(地方農民)の家系の出身です。

アンの曾祖父ジェフリーはノーフォークの農家出身で、絹織物工見習いとして上京した後、財産を成してロンドン市長にまで上り詰めたという人物。

その息子ウィリアムはリチャード3世よりサーの称号を授かっています。

ブーリン家は、次々と伯爵家と縁組したり娘を国王に差し出すことで、爵位や領地を増やしていったという野心家の一族なのです。

日本で言うなら、アンの曾祖父ジェフリーは斎藤道三、ヘンリー8世との結婚を求めたアンは道三の娘で信長に嫁した濃姫といったところでしょうか。

3番目の妻となるジェーン・シーモアは、これまた侍女。

アン・ブーリンの侍女でした。

後に即位するエドワード6世の母が、このジェーン・シーモアですが、エドワード6世の誕生と引きかえに亡くなってしまいます。このころのお産は命を懸けたものだったんですね。

そして、世継ぎのエドワード6世を得たヘンリー8世は、先に生まれたメアリー(キャサリン・オブ・アラゴンの娘)とエリザベス(アン・ブーリンの娘)を庶子の身分に落とし、彼女たちの王位継承権を奪います。

4番目の妻は、アン・オブ・クレーヴズ。

キャサリン・オブ・アラゴンの甥、カール5世との関係改善を求めてのこれまた政略結婚でした。

肖像画を見て結婚を決めるという、当時としては当たり前の結婚でしたが、結婚後すぐにヘンリーは離婚を求めました。

一説では、送られた来た肖像画とあまりにちがったためだといわれていますが、そもそも政略結婚にヘンリー8世は乗り気ではなかったと思われいます。

アン・オブ・クレーヴズとの離婚は、アンが離婚に強く抵抗せず、結婚には床入りが伴わなかったことを認めたこと、アンが以前に別の男(ロレーヌ公フランソワ1世)と婚約していたことなどを理由にして、結婚は無効とされました。

アン・オブ・クレーヴズとは平和的に離婚したわけですが、ヘンリー8世はカール5世との関係悪化を懸念したのか、その後もアンを「王の妹」という公的地位を与えて、2軒の家と十分な年金を約束しました。そして、ヘンリー亡き後も存命しています。

アン・オブ・クレーヴズはまた、ルター派のプロテスタントだったことから、ローマ・カトリック教会からの分離だけでなく、プロテスタント転向の象徴という存在でもあったのです。

5番目の妻となったのはキャサリン・ハワードでした。

2番目の王妃アン・ブーリンの従妹で、早熟な少女でした。

キャサリン・ハワードは、婚約し、性的関係を持っていたフランシス・デレハムを秘書として雇い、他にも恋人がいたとして姦通罪で処刑されます。

そして6番目、最後の妻が、キャサリン・パーです。

2度の結婚で夫に先立たれていた未亡人ですが、3番目の妻だったジェーン・シーモアの次兄トマスと交際を始めて宮廷に出入りするうちに、ヘンリー8世に見初められて結婚します。

このキャサリン・パーが、当時庶子の身分に落とされていたメアリー(後のメアリー1世)とエリザベス(後のエリザベス1世)の姉妹を宮廷に呼び戻し、王位継承権保持者の地位に戻します。

彼女との結婚がなければ、エリザベス1世は誕生しなかったかもしれません。

政治的に不安定なとき、女性がトップに立つのは日本も同じ

ヘンリー8世が亡くなると、エドワード6世が王位につきますが、若くして亡くなります。その後は、ヘンリー8世のふたりの娘、メアリー1世(実質的な統治はしていない)とエリザベス1世が次々と女王に即位しました。

エドワード6世は、伯父のエドワード・シーモアが摂政となり、政治を牛耳っていました。

しかも、エドワード6世の先が長くないことを知るや、自らの六男をエドワード6世の従姉妹と結婚させて、王位継承権を掌中にしようと画策します。

つまり、エドワード6世の時代もまた、政治的には不安定な状態が継続していました。

そして、ヘンリー8世が多数の女性と結婚して子供を得るほかにも、ヘンリー8世の庶子がいたこともあり、その血筋がさらにイングランド貴族に拡散し、ややこしいことになっていたといえるでしょう。

そんな時期に、メアリー1世、エリザベス1世が王位に就くことは、日本の女性天皇とも共通性があるように思います。

古くは推古天皇にはじまる女性天皇は、皇子が幼いために自ら天皇となる例がほとんどです。

ただ、エリザベス1世は未婚のまま、スコットランドのジェームズ6世(イングランドではジェームズ1世)に王位を譲り、結果としてイングランド王国とスコットランド王国は統一されます。

|

| エリザベス1世 |

エリザベス1世は、テューダー朝につきまとう王位継承に関する正統性について、自らの治世のなかで丁寧に取り除いていきます。

また、スペイン無敵艦隊を破ったことで、その後のイギリスの飛躍へ道筋をつけるという事績を残します。

ヘンリー8世を日本の歴史上の人物に例えるなら

ヘンリー8世を徳川将軍に例えるなら、5代綱吉でしょうか。後継ぎができないために「生類憐みの令」を制定し、母・桂昌院を従1位に叙するために天皇家の使者をもてなすさなかに起きた、吉良上野介傷害事件では赤穂・浅野家を即時に取り潰すなど、君主として大胆なことをしでかした人物です。

離婚するためにイングランド国教会を成立させたヘンリー8世と、なにか通じるところがあるように思います。

もうひとり、ヘンリー8世を日本の歴史上の人物に例えるとすれば、織田信長かもしれません。

自らを陥れるような人物・勢力は、たとえ側近であったとしても、すべて処刑・斬首したヘンリー8世は、織田信長の厳しさに通じるところがあります。

織田信長は、自らを裏切った浅井家の、薄濃(はくだみ、漆塗りに金粉を施すこと)にした義景・久政・長政の頭蓋骨を御肴として白木の台に据え置き、皆で謡い遊び酒宴を催したと『信長公記』にはあります。

またヘンリー8世は、イングランド王室史上最高のインテリであるとされ、ラテン語、スペイン語、フランス語を理解したと言われています。

多くの本に注釈をつけ、自らも著作を行います。

音楽にも造詣が深く、自ら楽器を演奏し、文章を書き、詩を詠み、自ら作曲したとされる楽譜(合唱曲 "Pastime with Good Company" など)が現存する王なのです。

ローマ・カトリック教会との分離には、当時最先端だった印刷物を利用するなど、目先もきく人物だったのです。

芸術的素養が信長にあったという記述はあまりありませんが、自分を利するものはなんでも利用するという精神に、共通性があるように思われます。

|

君塚 直隆 中央公論新社 2015-05-22

売り上げランキング : 23942

|

わたしがイギリス史を学ぶきっかけになったのは、リチャード3世と「ばら戦争」を描いた森川久美さんの漫画でした。

その森川久美さんが、東京女子大学の漫研出身ということを知り、「そうだ、東女行こう!」という軽い気持ちで受験しまして、無事合格。

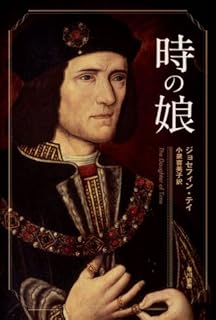

念願のイギリス史を専攻し、リチャード3世の真実を探るジョセフィン・ティの「時の娘」を読むところからはじまり、ヘンリー8世の側近であったトマス・クロムウェルの子孫のオリバー・クロムウェルが起こしたピューリタン革命をテーマに卒論を書きました。

イギリス史のおもしろさは、当時としては辺境地であったイングランド・スコットランド時代のやりたい放題ぶりです。

その象徴がヘンリー8世だと思います。

現代のイギリス王室へと続く血統ではありませんが、ヘンリー8世のような王がいたからこそ、今があります。

ロンドンに行かれたら、ポートレート・ギャラリーに行ってみてください。

歴代の王とその家族の肖像画を見ることができます。

|

ジョセフィン・テイ 早川書房 1977-06-30

売り上げランキング : 74859

|

<関連の投稿>

【齊藤 貴子】 肖像画で読み解くイギリス史

【ヘンリー ホームズ (著), 横浜開港資料館 (編集)】 ホームズ船長の冒険―開港前後のイギリス商社